- 衡宁律师事务所全天候24小时在线咨询服务

- 手机咨询:13120323597

- 公司地址:北京市东城区交道口北二条5号

- 公司邮箱:hngg2019@126.com

- 官方微信

限制死刑

制度发展与中国经验

2021年11月27日,由樊崇义法治教育基金会、中国政法大学国家法律援助研究院、北京衡宁律师事务所共同举办的“樊崇义法学大讲堂第三期——限制死刑:制度发展与中国经验”在北京成功举行。

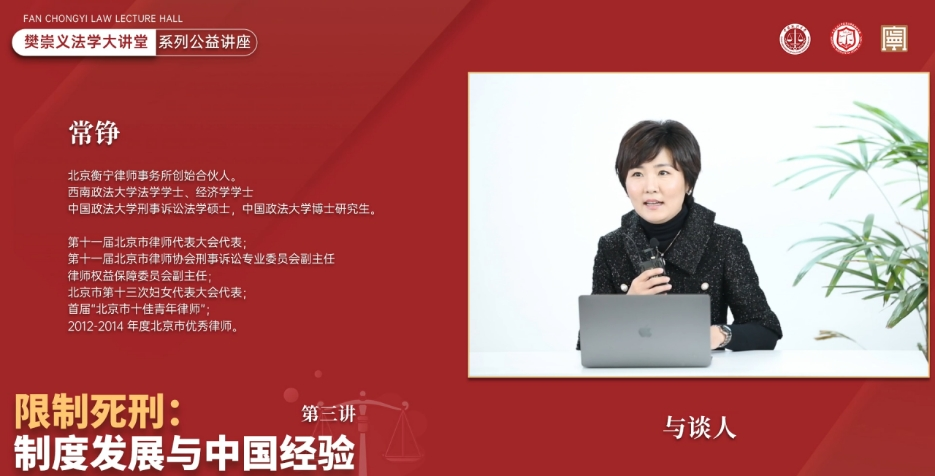

本期讲座由中国社会科学院法学研究所研究员、刑法研究室主任、博士生导师刘仁文开讲,北京衡宁律师事务所创始合伙人常铮律师与谈,北京衡宁律师事务所创始合伙人巩志芳主任担任主持人。

根据疫情防控政策,本次讲座采取线上、线下相结合的形式进行,通过百度直播、羊城派两个直播途径公开直播,数万人次在线参与了此次讲座。

刘仁文研究员首先介绍了死刑的国际与国内概况,并根据对待死刑的不同态度,将世界上的国家和地区分为三类:

其一是通过立法完全废除死刑的国家和地区;

其二是保留死刑并将其作为常规性刑罚方式的国家和地区;

其三是将死刑作为一种象征性刑罚来使用的国家和地区。

尽管我国尚未废除死刑,但是随着最高人民法院收回死刑复核权,我国死刑数量大幅度下降。其次,刘仁文研究员根据既有研究和中国死刑制度中存在的问题,提出七点限制死刑的建议和经验总结:

第一,处以死刑不要太急;

第二,要认真对待被告人的道歉、赔偿等一切反映主观恶性的因素;

第三,应当通过政策、理念和细节三位一体来限制死刑;

第四,要遵循司法规律办案;

第五,要把好死刑复核的审查关;

第六,要合理借鉴传统文化和域外经验;

第七,要正确对待民意。

最后,刘仁文研究员指出,尽管犯罪是特定社会结构、特定环境和特定个人的多元产物,但是否废除死刑追根究底是一个观念问题,希望大家能够“观念先行”,为持续减少死刑直至最后废除死刑做好准备;同时,中国作为崛起之大国,也应当在国情允许的前提下,多就死刑问题在国际舞台主动发声,以期破除国际社会对我国死刑制度的误解与迷思。

常铮律师对本次讲座进行简要总结,并从刑事辩护律师的视角,围绕如何认定死刑、如何审查判断证据标准、死刑案件律师如何更好参与、如何平衡死刑案件中的“情”与“法”四个问题分享了她的观点。

此次公益讲堂由北京衡宁律师事务所承办,由北京衡宁律师事务所巩志芳主任主持。